恒星旋转演化的“人生四季”

随着年龄的增加,恒星的内部大气结构,产生磁场的机制也会相应的变化,而天文学家通过反映这些变化的观测指标就可以划分恒星的不同演化阶段。在这些观测指标中,最重要的两个指标是恒星的磁活动强度和恒星的自转速度。它们分别通过恒星磁场和恒星角动量损失反映恒星内部大气结构和磁场产生机制的变化。在过去50年,天文学家们通过这两个观测指标分别发展出两个划分恒星大气和磁场演化阶段的范式:自转—活动性关系和自转—年龄关系。

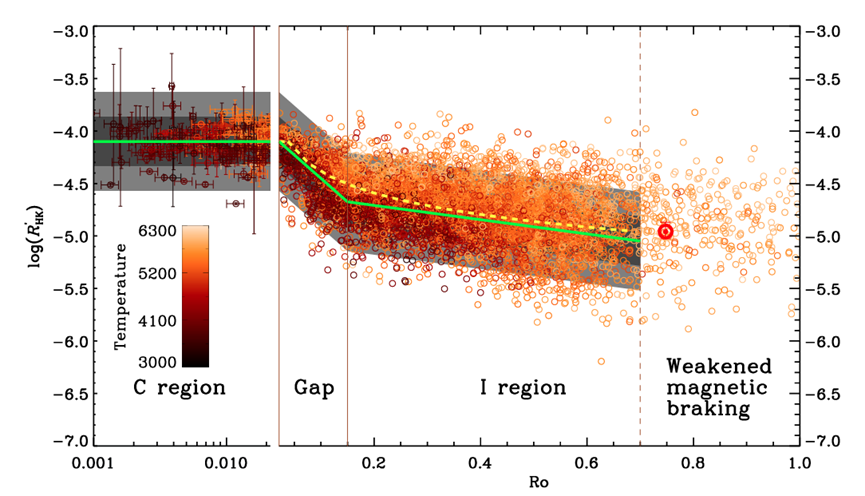

近日,由中国和意大利研究人员组成的联合研究团队通过LAMOST光谱数据研究了约6800颗恒星的色球活动性与自转的关系,提出了恒星的磁活动性、大气结构、角动量损失率随着年龄和自转周期的增加可以划分为四个阶段。 该划分方案被称之为“CgIW”方案(图1)。具体如下:

第一阶段为C 阶段:从零龄主序到 约20 Myr 自转到 约1天(不同恒星的演化年龄和自转不同,此处以类太阳恒星为例),此阶段恒星的辐射核与对流包层处于解耦状态,恒星磁场的产生完全依赖对流包层,具有对流发电机制,恒星磁场处于饱和阶段。恒星活动性和角动量不随年龄和自转变化。

第二阶段为g阶段:年龄到约 185 Myr 自转到约4.25天,此阶段恒星的辐射核与对流包层开始进行耦合,恒星的磁场产生处于既依赖差旋层,又依赖对流包层的情况,是一种混合的发电机制,恒星活动性很强,但随着年龄,角动量损失和活动性下降最快。

第三阶段为I阶段:年龄到约3.7 Gyr 自转到约22天,此阶段恒星的辐射核与对流包层耦合完成,恒星处于类太阳发电机制,随年龄恒星活动性和角动量损失缓慢下降。

第四阶段为W阶段:恒星的大气结构和发电机制不变,但恒星大尺度的磁场极少,角动量损失极慢,活动性对于转动的依赖变小,更依赖于磁场和位形和分布,恒星的色球活动性反而会小幅上升,目前太阳处于此阶段。

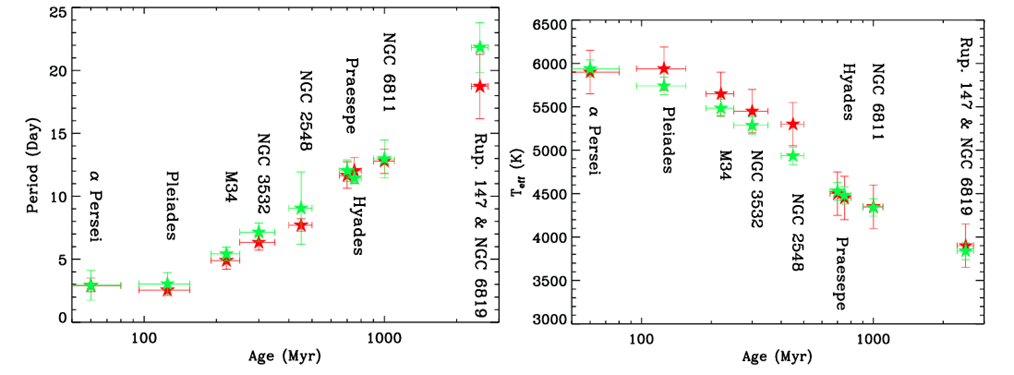

虽然这个划分方案是基于自转—活动性关系得到,但是它可以由不同年龄的疏散星团的质量—周期图独立证明。如图2所示,它显示了两种数据得到的第二阶段到第三阶段转换发生时对应的自转周期和有效温度(恒星质量)的比较。注意到在450 Myr(NGC2548)前,两组点有一个系统误差,这是由于传统质量—周期图给出的定位函数年代久远,很多观测与最新观测存在差异,从而造成年龄估计偏小和定位函数参数偏大的情况。但这个影响随年龄增大而减小使得在700 Myr 后两种数据得到的结果基本一致。实际上,如果我们最新的数据修正定位函数,这两种方法可以得到完全一致的结果。

图1 :恒星自转—色球活动性关系。横坐标为罗斯比数(Ro;自转周期/对流翻转时标)。纵坐标 为恒星色球活动性指标R’hk。颜色代表恒星的有效温度。垂直的三条线将恒星随罗斯比数(自转)划分为四个阶段,它们的值分别为Ro≈0.022,Ro≈0.15 和 Ro≈0.70.绿色的线表示最佳拟合线,而阴影区域表示拟合的误差。图中太阳被标记为红色圆圈。

“CgIW”方案不仅统一了这两个经典的范式,还可以用最简洁的方式来解释目前国际上恒星角动量演化的一些难题。比如一个难题是研究发现小质量恒星在一定年龄范围内会出现角动量损失“熄火”的现象(即不损失角动量),这迫使科学家需要大量修改角动量损失公式并给出解释。但是,按照“CgIW”方案可以自然得到“零龄I支”的概念,即第三阶段开始的初始时间。这个时间比传统的第三阶段开始时间要晚,但它更符合疏散星团的质量—周期图的演化形态。这个“零龄I支”的位置会使得现有角动量公式不用修正并自然地将恒星的“熄火”的位置归为第二阶段的“预I支”阶段,这个阶段对流包层和辐射核的耦合过程将加速恒星的转动,这个加速机制与磁制动相抵消从而造成了“熄火”现象。

形象地讲,恒星演化的这四个阶段与人生的婴儿,青少年,成年和老年四个阶段很相似。如果把恒星的活动性比喻成人的情绪控制的话,在婴儿时期脾气最大,且不随时间变化,但这个时期很短(对应年龄约为18个月的婴儿,对应年龄约为2000万年的恒星);在青少年时期,开始学会控制脾气,控制力随时间显著增强(对应活动性下降最快),这个时期明显变长(对应年龄约为16岁的青少年,对应年龄为2亿年的恒星);在成年时期,进入稳定时期,控制力随时间缓慢变强(对应活动性缓慢下降),这个时期在生命中最长(对应年龄约为40岁的中年人,对应年龄约为35亿年的恒星);在老年阶段,由于机能下降,人的情绪控制力往往有所下降(对应活动性些微反弹)。

同样有趣的是,这四个阶段的转换在地球上也有迹可循,比如第二阶段到第三阶段的转换时间点对应地球上最古老的岩石和太阳系中大部分恒星形成的时间,这表明在恒星磁场活动性大幅度下降后,大尺度磁场对行星尘埃盘的扰动影响也大幅下降,从而为行星的形成创造了条件。第三阶段到第四阶段的转换的时间点对应地球上的“大雪球”时期,而紧接着就是我们所熟知的“寒武纪大爆发”。这两个紧连的时期表明地球在这个转换阶段经历了一个温度急剧上升的时期,从而与研究中发现的第三到第四阶段太阳活动性小幅上升相互印证。

该工作发表在《天文学和天体物理学》(Astronomy and Astrophysics)。该文第一作者为国家天文台杨卉沁助理研究员,合作者包括国家天文台刘继峰研究员,意大利都灵天体物理天文台Roberto Soria教授,意大利卡塔尼亚大学天文系Federico Spada教授,国家天文台王松和房祥松副研究员以及和国家天文台李雪博士等。

图2:由恒星自转--活动性关系(红色)和10个不同年龄(从1My 到2.5 Gyr)的疏散星团(绿色)的颜色—周期图得到的第二到第三阶段转换点对应的周期和有效温度的比较。